Starting with the great 19th century universal exhibitions, the article examines traditional approaches to the commemoration of national anniversaries. Inspired by Pierre Nora’s work on the “places of memory” (lieux de mémoire), it analyzes the tension between the intensification of commemorative passion and the growing critical contestation of past “heroes” and “glories”. It argues that Brazil’s Bicentennial should be celebrated in the spirit of the etymological root of ‘commemoration’, that is, to remember together. Commemorations should not turn to the past but try to take stock of what has been achieved and what needs to be done in the endless task of building a Nation.

The past is never dead. It’s not even past.

William Faulkner, Requiem for a Nun

A questão das comemorações em nossos dias: quem se interessa pelo Bicentenário?

Falta pouco, menos de um ano, para o Bicentenário da Independência. Em condições normais, já se deveria conhecer em linhas gerais o programa das comemorações. No primeiro centenário, por exemplo, durou anos a preparação da Exposição Universal que seria inaugurada em 7 de setembro de 1922. Já agora sente-se uma apatia generalizada, uma completa falta de interesse, uma atitude de indiferença por parte da população. Em âmbito oficial, o panorama é igualmente moroso: algumas comissões foram criadas aqui e ali, no Senado, na Câmara, umas poucas publicações foram editadas no Congresso, alguma coisa seguramente haverá de ser feita pela Biblioteca Nacional, pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, pela Academia Brasileira de Letras. Nada, no entanto, comparável com o estado de espírito de cem anos atrás, ao menos até agora.

Pode-se acaso esperar ânimo celebratório de um povo profundamente marcado pela desesperança, pelo sentimento de fracasso nacional, de crise interminável na economia, na política, na autoestima coletiva?

Poderia ser diferente no momento em que ainda não conseguimos virar a página da catástrofe da Covid-19? Quando continuamos a chorar as mais de 600.000 mortes causadas em parte pelo pior governo brasileiro em 200 anos? Pode-se acaso esperar ânimo celebratório de um povo profundamente marcado pela desesperança, pelo sentimento de fracasso nacional, de crise interminável na economia, na política, na autoestima coletiva? A data oficial do Bicentenário cai algumas semanas antes das eleições de 2 de outubro de 2022. Terá de concorrer com a reta final da campanha. Será que alguém vai se interessar por uma efeméride histórica em vez de concentrar a atenção numa eleição decisiva?

Há sentido em comemorar?

Alguns desses motivos de apatia se fazem sentir não só no Brasil, mas em toda parte: a pandemia, a consciência da angústia com o aquecimento global, o temor do aniquilamento da vida. Caberia, assim, indagar, em termos amplos, se existe ainda, em nossa época conturbada e sofrida, algum sentido em manter vivo o gosto das comemorações que se herdou sobretudo do século XIX. Curiosamente, a resposta tem sido afirmativa: assiste-se no mundo afora a uma tendência comemorativa em aumento. Na Era das Comemorações, capítulo final de sua obra monumental Os Lugares da Memória, Pierre Nora comentava em 1992 que a França havia ingressado numa “fase de alta frequência comemorativa”. Os projetos de comemorações de todos os tipos se atropelavam uns aos outros. Tentando imprimir alguma ordem, o gênio burocrático francês chegou a criar uma repartição pública, a “Delegação das Celebrações Nacionais” (Délégation aux Célébrations Nationales).

Longe de restrito à França, o fenômeno apresenta dimensões mundiais, de modo que essa entrada na era das comemorações vale, segundo o historiador, para “todas as sociedades contemporâneas que se vivem como históricas”. A intensificação da paixão comemorativa se manifesta nos processos complexos de preparação das celebrações, por meio de comissões que trabalham durante anos, dispondo de vultosos orçamentos e envolvendo historiadores, promotores culturais, especialistas em turismo e marketing.

A era das exposições universais

Um exemplo de organização desse tipo foi o do Bicentenário da Independência dos Estados Unidos da América. O planejamento começou dez anos antes com a criação pelo Congresso da American Revolution Bicentennial Commission (1966), substituída pela American Revolution Bicentennial Administration (1973), incumbida de coordenar eventos em todo o país. Ocorrendo um ano depois do fiasco da retirada norte-americana da guerra do Vietnã, o governo de Gerald Ford soube instrumentalizar os festejos para reanimar o abatido espírito da nação com uma visão nostálgica e apologética do passado.

Um século antes, os norte-americanos haviam organizado em Filadélfia a International Exhibition of Arts, Manufactures, and Products of the Soil and Mine, cujo nome oficial revelava a intenção de manifestar ao mundo que, dez anos depois da Guerra Civil, os Estados Unidos se sentiam mais pujantes do que nunca. A inauguração, em 10 de maio de 1876, teve a presença do Presidente Ulysses Grant e do Imperador Dom Pedro II, que acionaram, no Pavilhão das Máquinas, o gerador a vapor que forneceria energia à mostra. Nessa ocasião, ocorreu também a famosa demonstração do telefone feita a D. Pedro por Alexander Graham Bell. Visitada por quase 10 milhões de pessoas, a exposição contou com 37 países participantes.

Os eventos e as exposições comemorativas dos dois centenários norte-americanos correspondem à modalidade inaugurada em 1851 no Palácio de Cristal, Hyde Park, Londres, com a Grande Exposição dos Trabalhos da Indústria de Todas as Nações. Ideia do Príncipe Albert, marido da rainha Vitória, destinava-se, conforme sugeria o nome, a celebrar o ideal de modernidade do século XIX: o progresso contínuo da humanidade expresso nas conquistas da ciência, da técnica e da indústria. Além das citadas, destacaram-se pelo impacto na opinião pública mundial a grande exposição de Chicago (1893) e a Exposição Universal de Paris (1889). Esta se caracterizou pela construção da Torre Eiffel e marcou os 100 anos da Revolução Francesa, tendo sido vista por mais de 32 milhões de visitantes.

Conseguiu superá-la a rainha de todas as mostras, a Exposição Universal de Paris de 1900, soberbo apogeu da Belle Époque, com a pretensão de glorificar os feitos do século XIX que terminava. Atraiu mais de 50 milhões de visitantes, introduziu invenções espantosas para a época como o tapis roulant (a esteira móvel), os filmes falados experimentais e o primeiro gravador magnético. Enriqueceu Paris de edificações permanentes como o Grand Palais, o Petit Palais, a Gare d’Orsay (hoje Museu do Impressionismo) e a Ponte Alexandre III.

A visão tradicional das comemorações

O século XX, anunciado com tanta fanfarra, estava destinado a desmentir cruelmente o ideário do progresso constante e irreversível que animou as grandes exposições. Duas guerras mundiais interromperam as mostras, que voltaram após pausas compulsórias de anos, sem jamais lograr redespertar no público o antigo entusiasmo. Projetaram ainda alguns lampejos declinantes, mas foram aos poucos saindo de moda. Esses tipos de celebração se enquadravam no conceito tradicional de comemoração: “cerimônia oficial organizada para conservar a consciência nacional de um acontecimento de história coletiva e servir de exemplo e modelo”.

Além do caráter burocrático-oficial, visavam, portanto, a uma finalidade edificante e moralizadora, expressavam uma pedagogia cívica de exaltação e reforço de valores coletivos. No ensaio Commémorer en Europe, Étienne François (2014) observava que se destinavam a fortalecer o “desejo de viver juntos” que Ernest Renan descrevia como essência da nação no seu célebre texto Qu’est-ce qu’une nation? (“O que é uma nação?”), de 1882. Dizia Renan:

A nação, como o indivíduo, é o coroamento de um longo passado de esforços, sacrifícios e dedicações. Um passado heroico, grandes homens, a glória (a verdadeira, no meu entender), eis o capital social sobre o qual se assenta uma ideia nacional. Possuir glórias comuns no presente; haver feito grandes coisas em conjunto, desejar realizar novas ainda, eis as condições essenciais para ser um povo.

A abordagem dominante refletia a atitude basicamente apologética do passado e da história, analisada pelo então presidente da veneranda American Historical Association, Tyler Stovall, no artigo Happy Anniversary? Historians and the commemoration of the past (2017). Dizia Stovall que o conceito de aniversário, perfeitamente transmitido em uma só palavra em francês (e em português), exigia duas em inglês, a fim de diferenciar o birthday de um indivíduo do anniversary de um evento histórico. O conteúdo positivo seria de rigor para uma pessoa, que festeja o nascimento, não a morte; o casamento, não o divórcio.

Nos centenários, em particular, a passagem do tempo raramente deixa intacta a atitude de uma sociedade em relação a seu passado.

Já no caso de um evento histórico maior, não importa se feliz ou infausto, a comemoração pode servir para comparar como diferentes gerações relembraram o mesmo acontecimento ao longo de cem ou duzentos anos. Nos centenários, em particular, a passagem do tempo raramente deixa intacta a atitude de uma sociedade em relação a seu passado, embora o grau de mudança possa variar da relativa estabilidade a reviravoltas radicais na maneira de encarar a história.

A visão crítica das comemorações

O revisionismo crítico tem conduzido a transformações espetaculares na forma pela qual uma sociedade aprecia certos acontecimentos marcantes do seu passado. Nem sempre imparcial, objetivo, cientificamente isento, o revisionismo reflete com frequência conflitos do presente entre classes, grupos, setores políticos, que instrumentalizam a história para suas lutas correntes. Instala-se assim nas comemorações uma dialética que tensiona a memória entre a intensificação da paixão comemorativa, de um lado, e a agressiva contestação, do outro.

É a visão crítica da história que está na raiz da superação da atitude tradicional de exaltação aos homens e feitos do passado ilustrada por Renan para passar a um “contexto pós-heroico”. A ênfase anterior nos heróis e nas glórias se deslocou para as vítimas de injustiças, perseguições e opressão, os náufragos e vencidos da história. Uma expressão recentíssima da tendência consiste na derrubada e retirada de estátuas e monumentos a heróis ou pseudo-heróis. Ela decorre principalmente, como se viu na sequência do assassinato de George Floyd, da reação contra o racismo estrutural, o que conduz à reavaliação de episódios e personagens ligados à escravatura, ao tráfico de escravos, à Guerra Civil norte-americana.

Como ficam, no atual contexto crítico de reavaliação do passado, os grandes aniversários nacionais, os centenários de independência, das grandes revoluções, das guerras extraordinárias? Os aniversários desse tipo participam de uma das categorias dos “lugares da memória” de Pierre Nora. Confundem-se com frequência com os “momentos fundadores”, turning points, pontos de inflexão nos quais a consciência de uma ruptura com o passado costuma ser acompanhada por uma fragmentação da memória.

A crítica dos grandes aniversários nacionais

Alguns poucos aniversários nacionais, como o Independence Day dos norte-americanos ou o Dia da Bastilha dos franceses, há muito tempo adquiriram caráter arraigadamente popular. Ao contrário das efemérides burocráticas, que para o cidadão comum significam apenas um feriado a mais, o Fourth of July e o 14 Juillet viraram festas do povo, com piqueniques, bailes populares, emoções que inspiram canções e filmes. Nem eles, contudo, escaparam à tendência de reexaminar com olhos críticos o corpo tradicional de ensino relativo aos primórdios da história nacional e, em consequência, ao teor das comemorações desses começos.

Na superaquecida atmosfera da guerra cultural dos Estados Unidos, duas abordagens se tornaram particularmente controvertidas, transbordando do debate intelectual para a arena política, a Critical Race Theory e o 1619 Project. Vinculadas aos problemas raciais da sociedade norte-americana, tornaram-se pontos de discórdia na campanha presidencial de 2020, gerando projetos de lei com vistas a proibir sua propagação nas escolas. Trump criou a 1776 Commission para elaborar “um currículo patriótico” de estudo da história, logo suprimida por Biden no dia inaugural de seu governo.

O 1619 Project, lançado e desenvolvido na redação do New York Times, tem ligação mais direta com o tema da memória, pois visa reformular a história a fim de colocar a questão da escravidão no centro da narrativa histórica dos Estados Unidos. Uma das iniciativas da qual lhe deriva o nome é propor a data da chegada dos primeiros africanos escravizados (1619) como alternativa à versão de que a história norte-americana começa com o desembarque dos Puritanos em 1620 ou a Declaração da Independência de 1776.

Enquanto nos Estados Unidos a contestação provém do que se poderia chamar da esquerda intelectual, na França o revisionismo nasceu de atitude mais conservadora de crítica em relação à interpretação jacobina ou marxista da Revolução Francesa, hegemônica durante muito tempo na academia e no país. A atitude revisionista ou liberal encontrou sua expressão principal na obra de François Furet e Denis Richet, alimentando polêmicas acirradas no Bicentenário da Revolução em 1989 e depois. As controvérsias historiográficas se restringiram ao domínio do debate intelectual e não foram até agora capazes de arranhar o forte sentimento celebratório da população, consolidado ao longo de mais de dois séculos de socialização na escola pública, leiga e republicana.

Reviravoltas políticas apagam do calendário aniversários que durante décadas haviam substituído as celebrações do Natal e da Páscoa quase como a liturgia de uma nova religião. A Revolução Russa de Outubro de 1917, por exemplo, teve sorte bem mais fugaz que a francesa. Após setenta e poucos anos de festejos triunfais, com gigantescas paradas militares e manifestações de massa, seu centenário passou sob envergonhado silêncio no país em que milhões de pessoas haviam perdido a vida por ela ou por causa dela.

Até guerras mundiais suscitam reações conflitantes dependendo da perspectiva. Os russos preservaram o direito de se gloriar dos feitos heroicos da Segunda Guerra Mundial, para eles sua “Grande Guerra Patriótica”. Todos os anos, no aniversário do fim da luta, desfilam com retratos dos pais e avós integrantes dos “Regimentos Imortais”, que pagaram a vitória com o sangue de 26 milhões de mortos. A mesma guerra, do lado do agressor, condena os alemães a renunciar a qualquer manifestação de orgulho nacional.

O Holocausto, exemplo por excelência de “ruptura da civilização”, e o nazismo fazem figura de uma espécie de “mito fundador negativo” para a Alemanha. Projetam sobre a sociedade uma sombra terrível que inibe qualquer possibilidade celebratória. Não podendo honrar os compatriotas mortos por uma causa nefanda, os alemães homenagearam os judeus europeus que assassinaram erguendo um memorial ao lado da Porta de Brandemburgo. Converteram em dia de recolhimento nacional a data de 27 de janeiro, aniversário da libertação do campo de Auschwitz-Birkenau pelo Exército Vermelho.

A concepção alternativa da comemoração nos obriga a confrontar a história como tragédia, a não omitir aniversários abomináveis.

A concepção alternativa da comemoração nos obriga a confrontar a história como tragédia, a não omitir aniversários abomináveis, os abismos de iniquidade do nazismo, fascismo, estalinismo, da colonização, escravidão, dos genocídios, massacres, das ditaduras e repressões. Essa fusão entre paixão comemorativa e visão crítica veio para ficar como consequência inevitável do esfacelamento da ilusória “comunidade de memória” unificadora da identidade da nação ou do grupo. A realidade é a existência da memória fragmentada entre vencedores e vencidos, dominadores e oprimidos, colonizadores e vassalos, Casa Grande e Senzala.

O Bicentenário no contexto ibero-americano

O processo da formação do Brasil autônomo não pode ser abstraído do contexto histórico mais amplo em que ocorreu, o do fim do Antigo Regime na Europa, o das revoluções atlânticas e suas implicações no desencadeamento dos processos de independência nas Américas. A independência do nosso país não ocorreu num vácuo. Foi o capítulo brasileiro, único, específico, de um fenômeno histórico global. Embora com características que lhe são particulares e inconfundíveis, apresenta inúmeros pontos comuns ou análogos com o de outras independências americanas, em especial com as experiências mais próximas de alguns vizinhos sul-americanos.

O desafio mais geral de atualizar e corrigir a evocação dos grandes lugares da memória se apresenta de maneira bastante parecida em todas as Américas. Um exemplo notável reside no que antes se denominava de descoberta da América e ora recebe nomes neutros – chegada de Cristóvão Colombo ao Novo Mundo – ou indicadores do conteúdo do novo conceito. Consagrado há décadas como dia feriado, festejado por desfiles e fogos de artifício, a data de 12 de outubro havia sido elevada na Espanha e países hispânicos ao pináculo de Día de la Raza. Hoje, a data, quando ainda celebrada, coleciona denominações diversas e autoexplicativas:

Día del Encuentro de Dos Mundos (Chile); Día de la Hispanidad, mais recentemente Fiesta Nacional de España (Espanha); Columbus Day (EUA); Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular (Nicarágua); Día de la Resistencia Indígena (Venezuela); Día del Respeto a la Diversidad Cultural (Argentina); Día de la Descolonización (Bolívia); Día de la Identidad y Diversidad Cultural ou Día del Encuentro entre Dos Culturas (República Dominicana); Día de la Interculturalidad y de la Plurinacionalidad (Equador); Día de la Nación Pluricultural (México); Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural (Peru, não é feriado), além de Discovery Day; Pan-American Day; Día de las Américas.

O Brasil, um tanto ambíguo e sempre original em coisas das Américas, resolveu o problema intitulando o feriado de 12 de outubro de Dia de Nª Sª Aparecida, por decreto do governo João Figueiredo, apesar da laicidade do Estado.

A comparação com a Argentina

Em relação aos centenários da independência, a Argentina nos oferece um espelho próximo, mas ao mesmo tempo desses que distorcem a imagem, uma vez que sua experiência difere da nossa em questões essenciais, na centralidade da escravidão, só para mencionar uma delas. Justamente a metáfora do espelho é empregada em outro sentido, o do cotejo do segundo com o primeiro centenário da independência argentina, pelo historiador Luis Alberto Romero no artigo La Argentina en el espejo de los Centenarios (2009), publicado também em forma mais resumida e com alterações como El espejo lejano del primer Centenario (2010).

Sem nenhuma intenção de insinuar comparação com o Brasil de hoje, simplesmente a título de curiosidade inquietante, permito-me transcrever o parágrafo inicial do primeiro ensaio:

En su Oda a los ganados y a las mieses, escrita en 1910, Leopoldo Lugones celebró la prosperidad argentina y la asoció con el gran crecimiento agropecuario. Su visión optimista sobre el pasado y el futuro argentino fue compartida por otros intelectuales y literatos, como Rubén Darío, y por notorios visitantes extranjeros, invitados a los magníficos festejos del Centenario de la Revolución de Mayo. Les habría sorprendido saber que, cien años después, en la Argentina no se celebraría la prosperidad sino que se lamentaría la miseria y la decadencia. Que en lugar de certezas, solo habría dudas. Más aún, que las esperanzas de recuperar el impulso y el crecimiento seguirían estando puestas, como en 1910, en los frutos de la producción agropecuaria (Romero 2009, 1).

O historiador argentino começa seu segundo artigo com uma afirmação que se impõe pelo evidente bom senso: “Como todos los grandes aniversarios, los Centenarios provocan en los ciudadanos una pregunta y un desafío: qué hicimos y qué podemos hacer? (Romero 2010)”.

Sua resposta, apropriada também ao Bicentenário brasileiro, é que se deve buscar um objetivo duplo: dar um balanço no que se fez ou deixou de fazer e propor um programa para o futuro, para o que falta fazer ou corrigir. Não se trata, é claro, de um balanço enciclopédico, de um museu de tudo, como ambicionavam as grandes exposições do passado. Ao comparar o panorama do fim do primeiro século de existência independente da Argentina com o que deparava no término do segundo século, em 2010, Romero escolheu concentrar sua análise em apenas três questões, mas de caráter geral e determinante: o Estado, a República e a Nação.

Convém realçar uma diferença cronológica importante com a tarefa que nos espera. O intelectual portenho escreveu no momento em que se completava, em 25 de maio de 2010, o Bicentenário argentino. Ou melhor, um dos bicentenários, uma vez que a Argentina cultiva dois momentos fundadores: esse, da Revolução de 25 de maio de 1810, que destituiu o vice-rei espanhol e estabeleceu a primeira Junta de Governo; e o de 9 de julho de 1816, quando o Congresso de Tucumán declarou a independência das Províncias Unidas do Rio da Prata. Quer dizer que ele teve condições de dar balanço em dois séculos de história que já se encontravam completos e encerrados. Não é essa a nossa situação em relação ao Bicentenário brasileiro, ainda em curso.

Como comemorar o Bicentenário do Brasil?

Situa-se, portanto, nesse termo da evolução das comemorações de aniversários históricos, o Bicentenário da Independência do Brasil em 2022. Não é meu propósito sugerir já a esta altura qual deveria ser o conteúdo ou o programa das celebrações. Tentarei somente aplicar à questão algumas das lições expostas na longa divagação acima a respeito do passado das celebrações. A primeira das lições seria a do ânimo que conviria presidir ao aniversário. Nem alegria e ufanismo, nem frustração e amargura. Diante de grandes acontecimentos da história, a reflexão e a sobriedade na avaliação das intenções e consequências são preferíveis à atitude tradicional de exaltação ou regozijo.

Diante de grandes acontecimentos da história, a reflexão e a sobriedade na avaliação das intenções e consequências são preferíveis à atitude tradicional de exaltação ou regozijo.

Por mais cuidado que se tome, é quase tarefa impossível recordar batalhas e guerras sem reabrir feridas não cicatrizadas. O barão do Rio Branco, apesar de haver escrito um grosso volume dedicado às efemérides brasileiras, sabiamente compreendia que “havia vitórias que não se devem comemorar”. Nesse particular, o Brasil até que não se saiu mal. O desafio mais perigoso que enfrentou foi durante o centenário da funesta Guerra da Tríplice Aliança. No longo período entre o fim de 1964 e 1970, os jornais paraguaios dedicavam colunas quase diárias aos combates que tinham ocorrido naquela mesma data, cem anos antes. Do nosso lado, esperou-se até o aniversário do fim da guerra. Em junho de 1970, o ministro do Exército assinou Ordem do Dia sugestivamente intitulada Centenário da Paz com o Paraguai.

Nela se afirmava: “Mais do que o conflito de um lustro e seus cruéis ensinamentos, é hora de evocar a paz – uma paz majestosa de cem anos – engrandecida e emoldurada pelo patriotismo de cada um daqueles que pugnaram pela honra de sua bandeira”. O cuidado com a suscetibilidade paraguaia chegou ao ponto de se ter escolhido para a Ordem do Dia não o aniversário do combate em que Solano López foi morto por tropas brasileiras (1º de março de 1870), mas a data em que se assinou em Assunção o Acordo Preliminar de Paz (20 de junho). Mais surpreendente é que esse esmero na diplomacia da boa vizinhança tenha sido obra do triunfalista governo Médici.

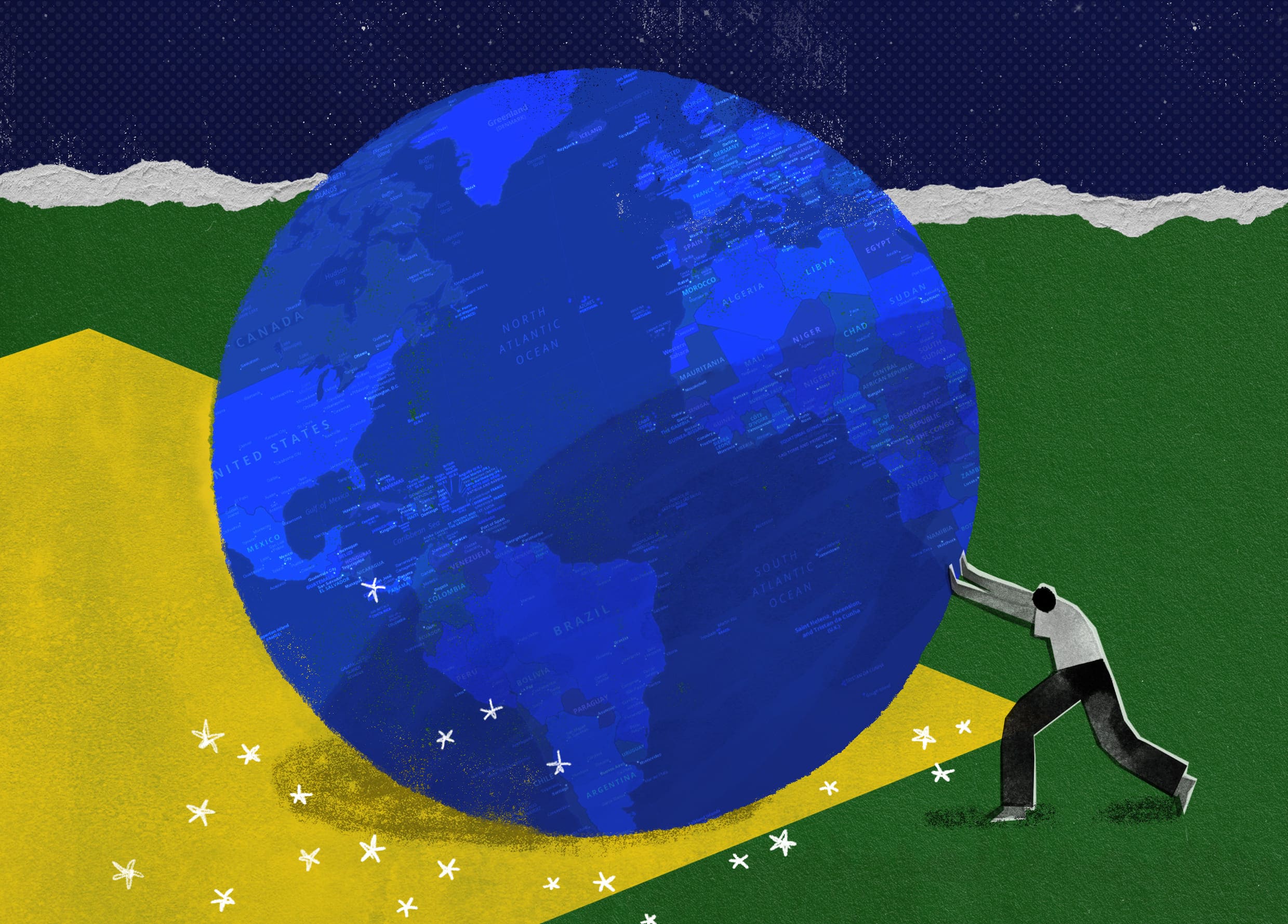

O mais adequado é partir da etimologia da palavra comemorar, da raiz latina commemorare, lembrar, recordar, ou melhor, com memorar, isto é, lembrar juntos, e deixar para depois, para a conclusão do trabalho de memória, a decisão, se é que cabe mesmo aí, sobre o juízo a retirar da reflexão relativa ao sentido do aniversário.

Uma segunda lição deriva da natureza do que se tenciona lembrar, não um acontecimento isolado, o Grito da Independência, o momento da separação de Portugal, do reconhecimento pelo sistema internacional. Em vez disso, o que nos interessa é o prolongado processo que veio depois, com dois séculos de idas e vindas, de avanços e recuos, na formação e crescimento da nação independente, na afirmação gradual, progressiva, da autonomia. Em outras palavras, o processo jamais terminado de construção do Brasil, obra de edificação contínua, um work in progress, um trabalho em curso, em andamento, em evolução permanente.

Esses dois aspectos, o de processo e o de movimento, conduzem naturalmente a uma terceira lição, a de que temos de abordar o Bicentenário com visão de totalidade, a floresta, não as árvores; o todo, o sistema, não os fragmentos. É neste ponto que o desejo de comemorar tem de estar unido intimamente à visão crítica, a evocação do bem com a do mal, das luzes com as trevas, da justiça com a iniquidade. A comemoração necessita dar voz aos que concorreram com trabalho, sofrimento, perda da liberdade, da própria vida, para a formação de uma sociedade ainda demasiado imperfeita no desequilíbrio, na desigualdade, na injustiça.

É preciso evitar repetir os erros da celebração dos 500 anos do Brasil no ano 2000, o esquecimento dos povos originários, dos africanos escravizados e seus descendentes, as opressões de gênero, de costumes, no seio das famílias, o escondimento da estrutura de dominação e exploração, os silêncios deliberados, os olvidos seletivos e significativos. Não se perder em desvios secundários, não se deter demais em instantes isolados, favoráveis ou nefastos, não privilegiar um momento estático em detrimento da dinâmica do processo, a fotografia em vez do filme.

O espelho do primeiro centenário em 1922

Já se observou acima que, em nossa situação, como o Bicentenário termina somente no dia 7 de setembro de 2022, o desafio diverge bastante do enfrentado pelos historiadores argentinos. Estes puderam dar balanço ao segundo século depois de concluído. Teremos, ao contrário, que analisar um processo em andamento, que poderá ser influenciado pela nossa ação ou omissão, cujo sentido final dependerá dos resultados mais ou menos alentadores das eleições de outubro de 2022.

Existem também outros aspectos divergentes, decorrentes da notável diferença na percepção da experiência histórica entre os dois países. Chama a atenção, por exemplo, o tom nostálgico que perpassa não só pelos ensaios de Luis Alberto Romero, mas praticamente por todos os livros e artigos escritos por argentinos em relação ao primeiro Centenário. Quer se escolha a data de 1910 ou a de 1916, não resta dúvida para nossos vizinhos de que a Argentina estava incomparavelmente melhor na data do primeiro do que na do segundo centenário.

Lembre-se que, na citação transcrita acima, Romero dizia que os atores do primeiro centenário argentino se surpreenderiam se soubessem que, cem anos mais tarde, não mais se celebraria a prosperidade, mas se lamentariam a miséria e a decadência, que em vez de certezas, haveria somente dúvidas. Não se trata apenas de percepções e sim de números. Em 1910, a Argentina era a décima maior economia do mundo, o sétimo exportador e detinha 7% do comércio mundial. O panorama em 2010 havia piorado tanto, que Rosendo Fraga se lastimava: “Este é um país que, no segundo século de independência, destruiu tudo o que fez no primeiro”.

Não cabe discutir se haveria exagero nesse julgamento, se a visão apologética de 1910 reflete o ponto de vista dos privilegiados, deixando de fora a repressão ao movimento operário argentino, a Semana Roja de greves e manifestações um pouco antes, a desigualdade de participação na prosperidade. O que se impõe como evidência é que a nenhum brasileiro ocorreria lançar o mesmo olhar nostálgico e apologético ao nosso Centenário. A ideia de apogeu que dá nome até a livros sobre essa era argentina – ver a obra de Juan Archibaldo Lanús, Aquel Apogeo: Política Internacional Argentina 1910-1939 (2001) – soa estranha, implausível, aplicada ao Brasil de 1922, tanto da perspectiva do entorno internacional quanto da situação do país.

O Brasil se aproximou do primeiro centenário no momento em que o mundo acabara de sair da Grande Guerra, destroçado nas estruturas e nas almas. Em 1919, quando se negociava o Tratado de Versalhes, Paul Valéry escrevia “nós civilizações sabemos agora que somos mortais [...] sentimos que uma civilização tem a mesma fragilidade que uma vida”. O ano do nosso centenário coincidiu com a marcha de Mussolini sobre Roma, a primeira conquista de um país pelo fascismo. A década de 1920 se encerraria com o colapso da Bolsa de Nova York e a Grande Depressão. A seguinte assistiria ao sinistro triunfo do nazismo, ao estalinismo, ao estalar da Segunda Guerra Mundial com o cortejo de horrores que se seguiu: o Holocausto, os campos de extermínio, as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki.

Ao completar cem anos de vida independente, a sociedade brasileira dava balanço ao passado, espantando-se com o déficit. No importante e praticamente único grande estudo dedicado ao Centenário, A nação faz cem anos, a Professora Marly Silva da Motta (1992) mencionava o severo juízo de Capistrano de Abreu, ao concluir em 1907 seus Capítulos de história colonial (1998). O legado de três séculos de colônia teria sido a pobreza intelectual, moral e material, a inexistência de vida social, a incapacidade organizativa. A monarquia escravocrata não havia sido capaz de superar tal herança de modo cabal em 67 anos de crescimento modorrento.

Antes e depois do centenário, o debate intelectual e jornalístico produziria, em 1924, o livro À margem da história da República, coletânea de ensaios organizada por Vicente Licínio Cardoso (1924). Nascido com a Primeira República em 1889, Cardoso manifestava a decepção dos contemporâneos com os 35 anos do regime em palavras que exprimem, em relação ao acolhimento do primeiro centenário, o contraste entre a atitude brasileira com o triunfalismo argentino: “A grande e triste surpresa de nossa geração foi sentir que o Brasil retrogradou. Chegamos quase à maturidade na certeza de que já tínhamos vencido certas etapas [...] resolv(ido) de vez certos problemas essenciais. E a desilusão, a tragédia [...] foi sentir quanto de falso havia nessas suposições”

Em lugar de se deixar abater por essa impressão, afirmava que o desafio de sua geração consistia em empreender “nova Obra de construção, ou seja, fixar [...] o Pensamento e a Consciência da Nacionalidade Brasileira”, tudo com maiúsculas. Nas palavras de Marly Motta, “ser moderna, eis a aspiração da sociedade brasileira às vésperas do Centenário da Independência”, embora a autora advertisse que os diferentes atores tinham concepções diferentes da modernidade.

De fato, o que marcaria o ano do centenário no Brasil não seriam tanto as iniciativas oficiais de autocelebração e sim as formas extremamente diversas pelas quais setores da sociedade civil buscariam essa ansiada modernização do país. É significativo que as manifestações se inaugurassem pelo empenho na renovação das bases mesmas da cultura, logo em fevereiro, com a Semana de Arte Moderna de São Paulo. O que segue são também esforços de reforma cultural e/ou política como o surgimento, por obra de Jackson de Figueiredo, do Centro Dom Vital, núcleo de atualização do pensamento católico, ou a fundação em Niterói do Partido Comunista do Brasil. Em 5 de julho, ocorre o levante e sacrifício dos 18 do Forte de Copacabana, primeira manifestação pública do Tenentismo que, oito anos depois, poria abaixo a República Velha.

A principal iniciativa de cunho oficial foi a Exposição Internacional do Centenário, no Rio de Janeiro, com participação de 13 países estrangeiros. Inaugurada por Epitácio Pessoa em 7 de setembro de 1922, ocupou a imensa esplanada aberta pelo desmonte do morro do Castelo. A fim de tornar possível utilizar o terreno para exaltar os progressos da civilização no Brasil, o governo impiedosamente demoliu os barracos do morro e expulsou seus humildes ocupantes, provocando a denúncia indignada de Lima Barreto.

O carcomido sistema político da República Velha não soube captar os sinais de que a sociedade ansiava por mudanças profundas: a greve geral de 1917, a pulsação dos movimentos artísticos, a inconformidade das baixas patentes do Exército com as fraudes eleitorais. Mostrou-se assim incapaz de deter o processo de autodestruição que culminaria na Revolução de 30. Toda essa história de projetos e frustrações, de intensos debates intelectuais e políticos em torno da celebração do Centenário revive de forma fascinante na análise perceptiva que a Professora Marly Silva da Motta devotou ao momento em que a nação fez cem anos.

Sai-se da leitura com o sentimento de que as pessoas que pensaram e viveram o Brasil naquele aniversário nos deixaram o exemplo de como nos caberia enfrentar agora o desafio análogo do segundo centenário. Da mesma maneira que elas em 1922, não temos em 2022 motivo para adotar atitude de complacência, de satisfação autocongratulatória com o estado do país. O futuro não será certamente um longo rio tranquilo, assim como não foi o século que se iniciou para o Brasil em 1922.

As personalidades que encarnaram o espírito de renovação do Centenário, gente como Mário de Andrade, por exemplo, para simbolizar o melhor da época, souberam extrair do conhecimento sem ilusões da realidade imperfeita da nação o estímulo para edificar uma sociedade melhor da que tinham herdado. É esse o dever que nos espera: criar para a juventude razões plausíveis para acreditar que o terceiro centenário encontrará o Brasil melhor que o encontrou em 2022 ou em 1922.

Rubens Ricupero

São Paulo, em 19 de novembro de 2021

Referências Bibliográficas

Abreu, Capistrano de. 1998 (1853-1924). Capítulos de história colonial: 1500-1800. Brasília: Conselho Editorial do Senado Federal. http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/1022.

Cardoso, Vicente Licínio, org. 1924. À margem da história da república. Rio de Janeiro, Anuário do Brasil.

François, Étienne. 2014. “Commémorer en Europe”. Inflexions, 25: 71-77. https://doi.org/10.3917/infle.025.0071.

Lanús, Juan Archibaldo. 2001. Aquel Apogeo: Política Internacional Argentina 1910-1939. Buenos Aires: Emecé.

Motta, Marly Silva da. 1992. A nação faz cem anos: a questão nacional no centenário da independência. Rio de Janeiro: Editora FGV: CPDOC http://hdl.handle.net/10438/6770.

Nora, Pierre. 1992. “L’ère de la commémoration”. Le lieux de mémoire – III: Les France, organizado por Pierre Nora. Paris: Gallimard.

Renan, Ernest. 1882. “Qu'est-ce qu'une nation?”. Sorbonne, 11 de março de 1882.

Romero, Luis Alberto. 2009. “La Argentina en el espejo de los Centenarios”. Nuevo Mundo Mundos Nuevos [Online], Colóquios, 16 de dezembro de 2009. https://doi.org/10.4000/nuevomundo.57968.

Romero, Luis Alberto. 2010. “El espejo lejano del primer Centenario.” Revista Clarin, 26 de abril de 2010. https://www.clarin.com/ultimo-momento/espejo-lejano-primer-centenario_0_By0eVcL0TFx.html.

Stovall, Tyler. 2017. “From the president. Happy anniversary? Historians and the commemoration of the past”. Perspectives on History, 55 (4), 1o de Abril de 2017. https://www.historians.org/publications-and-directories/perspectives-on-history/april-2017-x36668.

Recebido: 19 de novembro de 2021

Aceito para publicação: 14 de dezembro de 2021

Copyright © 2022 CEBRI-Revista. Este é um artigo em acesso aberto distribuído nos termos da Licença de Atribuição Creative Commons que permite o uso irrestrito, a distribuição e reprodução em qualquer meio desde que o artigo original seja devidamente citado.